『叶永青: 1982-1992 无中生有的年代』即将落幕

来源:余德耀美术馆,ID:yuzmshanghai

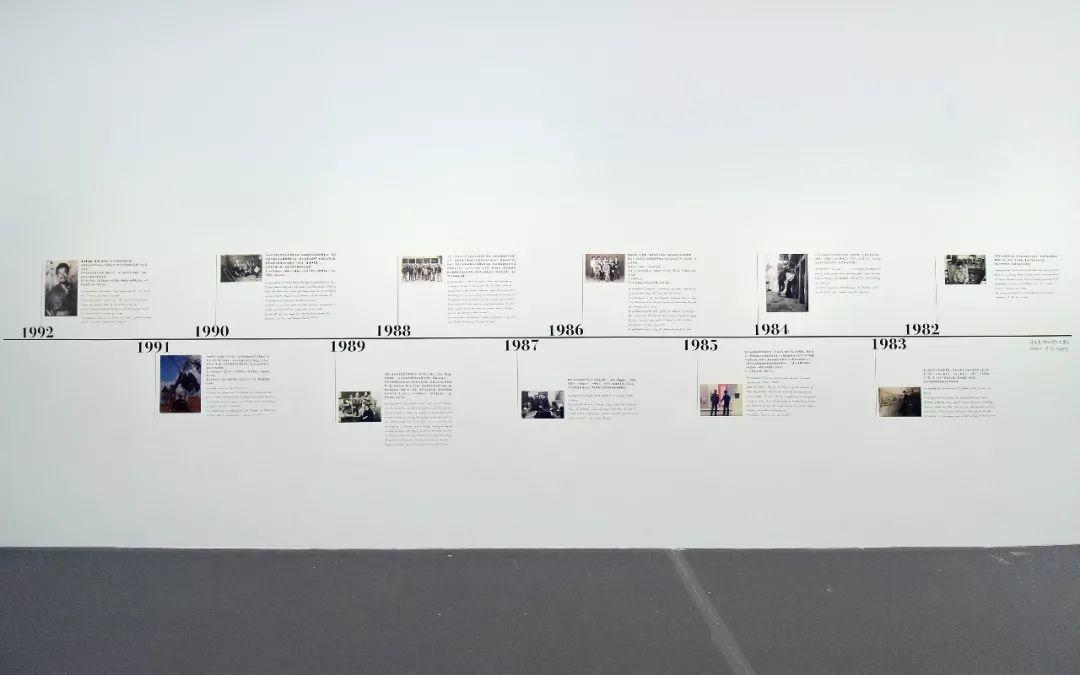

正在余德耀美术馆展出的“叶永青:1982-1992 无中生有的年代 ”将于5月20日(本周日)闭幕。展览以叙述视角,通过六个主题,展出油画、水彩、素描、版画、综合材料约85件作品,以及诗稿、信件、报刊等文献,回顾了叶永青以艺术家的身份开启创作生涯的第一个十年。

“叶永青:1982-1992 无中生有的年代”,余德耀美术馆展览现场,2018,摄影:王庆

本次展览得到了媒体的广泛关注。诸多媒体以“忆往昔”为切入点报道此次展览:

满载着作为精神佐证的文献与参照结果的画作的展场从青年叶永青的自我探索开始,上世纪那段特殊的“无中生有的年代”正等待被更多人重访。

——艺术新闻中文版

回顾叶永青的第一个十年,或许更多的是在为如今的青年人展现同样经历青春时代的他以及他们,作为艺术家个案的研究,体现叶永青在不同创作阶段之间过渡时期的作品,反映出一个油画专业出身的艺术家对于系统创作油画的习惯和情结,是他在不断摸索、寻找出路的证明。

——Vart

80年代是中国文化史和艺术史上一个非常特殊的时期。夸张一点地说,它甚至有一点“文艺复兴”的意义。展览期间,我们邀请到了艺术家叶永青,与叶永青同时代、但是不同领域的艺术创作者张献,以及《南方人物周刊》总主笔蒯乐昊进行了一场对谈,一起走近那个无中生有的年代,以下是对谈实录:

蒯乐昊:观众进到展厅首先会看到“云南圭山村口的大树”这个图像,为什么叶帅您把这棵大树作为80年代的起点?

叶永青:圭山是82年到84年我不断去写生的一个地方,这个地方离昆明有一百多公里。那个时候我们很多的创作都是从这个地方开始。所以如果要去描述那个年代,我想到的词就是“无中生有”。

所谓“无中生有”其实是相对于我们经历的前一个年代,十年文革和再往前面将近30年的新中国时期。从个人的创作和个人的意识来说,那其实是一个相对荒芜的年代。80年代中国开始生长出一些个性的东西来,在那个时代突然有一些闪烁的群星璀璨夜空。

我和美术馆的策展团队希望展览呈现出一种现场感,让大家沉浸到里面,所以就选择了我当时在圭山村口埋着头画画的照片。现在看已经不那么清楚,再加上放那么大,看上去就是一些灰色的点,但是仔细看还是能够看出来。80年代就是这样,既遥远又亲切。

我记得那个时候《新周刊》有一期的选题叫“我的故乡在80年代”,后来我们有点调侃地说:村口有一棵大树是北岛,是诗歌。

《圭山风景-冬日》,纸上油画,38 x 53 cm,1983年

图片由艺术家和余德耀基金会惠允

蒯乐昊:在采访中我发现大家对80年代都有一些共同的回忆,引述当年看过的书,好像都是同样的几本:比如马尔克斯的《百年孤独》、萨特等;他们听的音乐、看的绘画其实都是相似的。我不知道张献老师80年代您在做什么?因为现在来看美术史的时候,经常会把“85美术新潮”作为节点;而您有一次在访谈中提到当代戏剧有一个关键的年份是1994年,那年孟京辉做了《我爱XXX》,牟森做了《零档案》,您做了《拥挤》,然后开始做社会剧场。我就想问为什么戏剧界的这个节点好像比美术界要晚了十年?为了94年的这个点,整个80年代做了哪些预备工作?

张献:我的情况稍有不同,我在云南待的时间并不长,15岁(1970年)跟随父母亲从上海内迁到昆明,进工厂。1978年开始高考招生,我们都是这一代人。中间积攒大概十年,不同年龄的人都堵在那儿没有大学可上,然后一朝开放全都进了大学。“85美术新潮”是1985年,在这之前重要的时间是1982年,这些人从院校毕业了,这是个非常重要的节点。

大家都很清楚为什么绘画是最早开始成为一种自由的媒体、自由的创造,因为一个人就可以做,很简单。你看戏剧,需要团队、资本;就连音乐都不是很容易,还是要有一个组合。我在那个时候其实也是像他们一样的,最先从阅读文学作品开始。但是资料很少,所以一本书出来以后,全国各种院校师生都来买。而且养成了一种病,生怕这个书以后会不再出版了,生怕被再次查抄,所以每次新书出版我们每个人都会买一本,建一个自己的书架。所以我说在1994年,要做戏剧就必须要离开昆明这个没有戏剧环境的地方。所以就到上海,时间刚好是要晚美术十年。

对谈现场(从左至右:蒯乐昊、叶永青、张献)

对谈现场(从左至右:蒯乐昊、叶永青、张献)

蒯乐昊:张献老师刚才提到77、78恢复高考是一个重要的时间节点。我还有个问题想要请教叶帅,当时77、78这两届实际上是并在一块儿的,所谓的“大同班”,同班同学都是美术史上的风云人物,可谓是群星璀璨的班级。能给我们回忆一下当时的情况吗?

叶永青:我是从昆明去的四川美院读书。昆明是一个很小的城市,这个城市里大量的人都热爱艺术,有无数拉小提琴的,有无数练嗓子的,有无数背着画板去画画的,所以全城基本上都互相认识,在每一个小巷子的路口都能遇到同行和同好。但是到了77年的时候,好像以前的这些爱好在这个边陲小城都变得非常迷茫。昆明有一条东风路,差不多只有五公里,城东有一块广告牌叫“工业学大庆”,到了城市的中心有一个毛主席像,还有一张广告牌叫“我们一定要解放台湾”,到了城西又有一块广告牌是“农业学大寨”。基本上这个城市稍微画得像样点的人都在画这三块广告牌,这三块广告牌变成这个城市的艺术地图、舞台和艺术封神榜。

77年开始出现一个新的希望,开始高考。然后就开始不断地传来一些消息,谁考上中央美院了,谁去了四川,谁去了上海。张晓刚是最早考到四川美院,比我早到了半年,他们那个班就是后来我们所知道的明星班,有很多中国美术史上抹不掉的名字。但是他去了以后特别压抑,有一段时间都想退学,因为他觉得实在是跟不上,基础差。我们当时能够获取到的艺术信息都是来自于杂志,其中有一本杂志叫《工农兵画报》,浙江出版的,那上面画的政治宣传画作者就是我们心目中的大师。张晓刚就写信给我说:叶帅,我们以前看的、天天去临摹的《工农兵画报》已经够好了,但是我们班上的这些同学,他们的作品比《工农兵画报》上的作者不知道画得好多少倍。我就在昆明翻着白眼想,也想不出来到底会有多好,为什么张晓刚那么绝望。

对谈现场

对谈现场

半年以后我也考上了四川美院,当时一进到教室就愣了,与同学的差距很大。我们一个班的年龄差距是17年:我和张晓刚同年,罗中立、何多苓比我们大10岁,还有比我们小7岁的人,所以一个班就像爸爸带着儿子来上学一样的感觉。因为文革十年的积累,所以有些人进到学校来的时候已经非常专业、水平很高了。这是我当时面临的压力。在这样的一个环境里面,很快就开始有人从地缝里蹦出来,每天都会有新的惊喜。其实四川美院在历史上油画是很弱的,刚好这一批人突然一下子蹦出来,一批一批地出作品,我们所有的老师都由衷地佩服这帮学生。我记得我们这一批人里面第一张被打响的作品是高小华的作品《为什么》,然后是王亥,程丛林,都是关乎文革的作品;接着是《父亲》《春风已苏醒》等一大批传世的作品。

这批作品都是从全国美展获奖,争金夺银,其实也是一种国家认可。当时的社会条件是这样,创作是要看稿子的,先画个草图,然后有人来评选。我记得是当时周围的同学画了很多关于知青生活、文革生活的草图,贴在学校里被评选。因为草图通过才能发钱、发颜料、画布、画板、画框,才被允许创作,不然都不叫创作,只能叫习作。我记得当时我们画的一些草图是被全部枪毙的,大家不服,正好高小华有一个机会要到北京开会,全部人把所有的草图让高小华带到北京去看。他从北京回来后,就自己把门关起来,画出了《为什么》这张作品。《美术》杂志是当时唯一能够发表作品的地方,杂志当时的主编是何溶先生,栗宪庭那时在做他的助手,看到后就鼓励高小华能够把这个画画出来。所以这其实是中国最早的从体制外的生长,一开始这些作品并不是经过允许的。

蒯乐昊:同学马上就变成大师对你们是压迫吗?

叶永青:我是从云南去到重庆的,所以始终有另外一个参照系。我能够感受到身边同学的优秀,但其实我们在云南的时候有同样优秀的一些师长。文革以后有两个方向,一个是我们身边同学的现实主义风格;另外一个是形式主义的画风,像吴冠中,袁运生,在云南的蒋铁峰等等。这两股力量都是不想再去重复画工农兵、红光亮的题材。所以这两个东西一个在北京,后来生成像形式主义的画风,云南是有很多这样的艺术家画少数民族、画边疆,因为有一种政治上的合法性,可以借鉴一些跟现代艺术有关系、现实主义之外的风格。其实印度尼西亚艺术、东南亚艺术对中国艺术也有一些影响。

张献:我想把这个背景简单说一下。1949年新中国成立以后,到底是要做一种什么样的文化,这一直是个问题。成天看到的是各种批判,建设起来的东西没有。而阶级斗争、帝国主义问题、封建主义问题,这些问题没有办法对我们的现实进行处理,那么最好的一个办法就是离得远一点,到边疆去:云南、新疆、西藏……无论是音乐还是电影。一到少数民族这个领域里面就是一种自由,异国风情,载歌载舞,没有太过严肃的意识形态需要来争论。《冰山上的来客》《阿诗玛》《五朵金花》,这些好的音乐、好的舞蹈、好的电影都是都是从少数民族中间来的。

“1982—1992 无中生有的年代”,余德耀美术馆展览现场,2018,摄影:王庆

蒯乐昊:想问一下叶帅,因为我今天在展厅里面没有看到你早年的政治性主题的创作,你有尝试过吗?还是说一开始就没有?

叶永青:都失败了,都画得不好,不好意思拿出来。我当时很痛苦,也很纠结,就像是骑在一个摇摇马上,一会儿摇向云南,一会儿摇向身边的同学,我一直是在这两个文化中间摇摆的。那个时候能够自己随意放开了去画画,或者画一些速写就会让我变得自信。但是一涉及到刚才说的那种,非常正规地去争金夺银的创作时,我就觉得特别压抑,甚至于很抵抗,因为觉得我与这种现实格格不入。那个时候我的办法是逃离,云南是我逃离的路线。

差不多在大学二年级的时候,我和张晓刚,在云南上学的毛旭辉,还有几个同学一起去了圭山。这个小村落是刚才张献说的拍出电影《阿诗玛》的所在地,昆明石林旁边的撒尼族小村落,实际上是彝族的支系,一个放羊和种苞谷的小村子,我们去之前已经有很多艺术家在那里采风。我们背着背包,开了单位的证明,两三天才走到那里,晚上就住在老乡家里。我们画的是风景,但满脑子想的全部是学大师的影子,全部是我们心中想要去抒发东西。

另外一个我很喜欢去的地方是西双版纳,有一年我去了八次。展厅的每个部分开始我都放了一小段当时的文字,是为了激活当时的感觉。第一段的文字其实是我在西双版纳写的,写给我的大学毕业创作的老师。我想那个老师当时收到这封信是很莫名其妙的,其实这个文字多半是写给我自己的。

对谈现场

对谈现场

蒯乐昊:叶帅说,他当时把西双版纳当成他的巴比松、他的塔希提。查建英的《80年代访谈录》里面说的特别有意思,80年代的作家为创新之狗追赶得连撒泡尿的工夫都没有。他们三五年就把西方一百年的各种流派都尝试了一遍,各领风骚三五天。今天走进叶帅的展厅,也会发现非常明显的各种模仿。西方一百年间所有的画派风格、发展脉络,我们很快地走了一遍,像一个饿了很久的人到西餐店把所有的菜,不分前菜、主菜都吃了一遍。这个在当时的艺术界是非常普遍的现象吗?

叶永青:我一直说我们这一代人的创作都是针对现实,但是在针对现实问题和解决现实问题的过程中,一直有一个参照系,就是西方文化。这个展览从82年开始,那年我刚刚毕业留校,是刚刚开始以一个艺术家的身份或者说是一个教师的身份开始面对社会的时候。92年以后我开始有机会到西方去,在这之前我还没有出过国,所有看到的西方的画和阅读,都是书本上的东西,都是间接的知识。所以我们所说的西方的参照系是一种书本式的。

我最早看到的画册是黑白的,直到大学一年级的下学期,我们学校买了一套日本人做的《世界美术全集》,一共30册。在这之前我们能够看到色彩稍微像样一点的是几部日本电影,几部罗马尼亚电影。每次看完回来要把电影里的每个镜头画下来。我们看画册是老师先打电话去预约图书馆,进去之前大家要先洗手,用毛巾擦手。再后来学校就专门找了一个大玻璃柜子,里面放画册,每天翻一页。那个时候我和周春芽、张晓刚三个人一个寝室,每天带着一个速写本。当时的阅读是很吃力的,但这种吃力里面有你的血肉之躯。

“1982—1992 无中生有的年代”,余德耀美术馆展览现场,2018

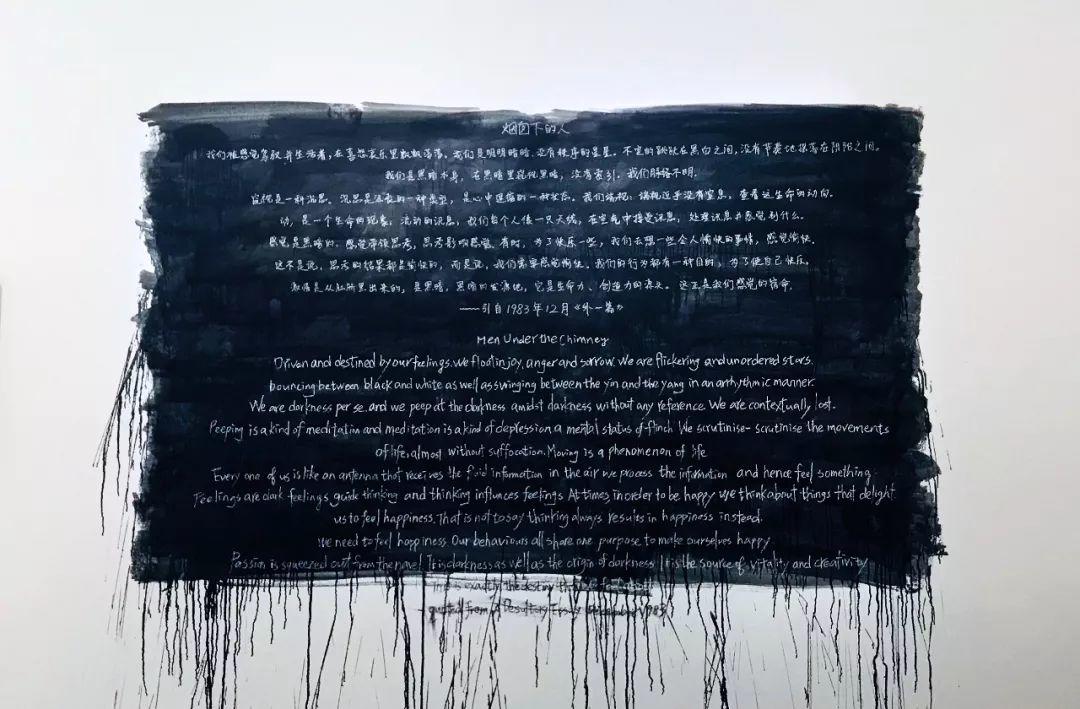

蒯乐昊:下面我想这个问题可能是同时给两位的,因为今天进了展厅印象非常深,叶帅刷了一个黑墙,上面说“我们是黑暗本身,在黑暗中窥视黑暗,我们脉络不明”。那我就想问两位,差不多是同龄人,之前有一个巨大的文化断层,到了80年代之后又接上,你们对自己的文化身份会有怀疑吗?就是说你们会时常感觉到自己是文化上的孤儿吗?

张献:这是个很好的问题,其实我们在文革晚期精神上是非常沉闷的,你跟国家的整个意识形态没有什么关系。各种运动我们都躲开了,在昆明大家都是在玩。最震惊的就是在滇池上,五点钟下班以后,会有六百人在滇池上用汽车轮胎浮在水面上钓鱼。每天下班时间,去海埂的路上非常狭窄,自行车全往那边涌。有的是看,有的是玩,到处是拉小提琴的,偷听黑胶唱片的。我们都会找一些东西来获取自己的文化,一起交流,这个文化的反抗是很重要的。我一方面苦闷压抑,同时又偷偷地自得其乐。各种小圈子、小文化都不断地在暗中滋生,同时要躲避揭发举报。

对谈现场

对谈现场

蒯乐昊:叶帅的情况更复杂一点,后来出国,文化身份有了更多重的视角。

叶永青:两个时期,一个是张献刚才说82年刚毕业。在77年的时候,中国一大批年轻人开始考上大学,成为天之骄子,在大学里自我感觉良好,当时社会的整个状态也是充满了上升的希望。其实整个80年代的时候,大家是在一个巨大的文化幻觉当中,这里面有巨大的夸张,也有巨大的谬误,读了很多的书,有很多的宏大叙事。但是82年是个节点,毕业、分配。一个班的同学突然就到梁山去,到甘孜阿坝去,到西藏去,有的人留在城里,留在文化体制,留在单位里,分配成为一种转变。我很幸运留在四川美院当老师,当时是晕的,完全没有反应过来。当时我们毕业创作成绩分优良中,有七个都是优,我是良,所以我的评价并不高。但是在我们班里有两个留校的,居然留了我,而且第一名就是我,这对我来说是一个非常戏剧化的结果。

然后那个时候我的故乡昆明就出现了大量被分配回去的人,但昆明并没有太适合文化艺术和生活,很多人去了并不是很开心,这个城市突然就出现很多不满足。而且人的来源突然变得很复杂,有的人从上海回来,有的人从北京回来,从天津回来,每个人都是各有来路,一下子让一个小城变得非常丰富,突然很活跃,有各种各样的思想,突然变得非常热闹。我是在那个年代认识张献,张献是那个时候的一个小小的中心。我从来没有在任何活动开场的时候见到张献,他总是中途来,等我见到他出现的时候,一般都是左青龙右白虎地带着其他人。他一出现话题就围绕着他去,他是一个制造话题和倾倒话题者,滔滔不绝,我的角色就是搬个小板凳坐在旁边听。

但是我生活的另外一个城市重庆,就从一个学生时代影响中国的地方,突然变得很沉寂,因为我的同学们都被分配走了。也有一些精英的同学留下了,周春芽分到了成都,何多苓分回了成都;罗中立去了比利时,程丛林去了中央美院,高小华去了中央美院……就我一个人留守,没有人可以说话,每天晚上我就等待去防空洞喝酒的时刻,喝完了回来开始画画。

《大招贴》系列,摄于四川美院,1992年

《大招贴》系列,摄于四川美院,1992年

图片由艺术家和余德耀基金会惠允

但是你说的身份的问题在那个年代没有出现,因为那个时候所有人只有一个身份——就是反抗,抵抗无边的黑暗,所有的环境都不支持你,你做任何事情传来的都是no。身份问题是在我这个展览的最后一部分,90年代以后开始出现。89年是中国的一个节点,从89年以后实际上80年代这个神话、这个舞台就崩塌了,所以很多人才发现其实根本没有这样一个舞台。这个时候很多东西才回到现实,包括每个人的创作。

我是那个时候开始创作《大招贴》的。人没有希望的时候不一定是往前看,很多时候是往后看,去看我们经过的岁月,像文革的记忆,像集体主义,突然开始在我身上开始起作用了。所以这个展览前面的五个部分都是关于人的问题,最后一部分是关于文化的问题。这些作品把我带到西方去,带到更加国际化的语境去。正是因为有了国际的参照,才开始出现关于身份的问题。

蒯乐昊:你最早被西方人知道并且接受认可的是《大招贴》那个系列吗?

叶永青:我更早的是去参加巴黎大皇宫的博览会,是那个时候开始出去。但是真正开始展览交流,是这些《大招贴》的作品。我们在现场看到的是用丝绸做的作品,携带很方便,用一个小箱子提到国外以后用熨斗熨一下就可以挂起来。最早的时候是二十米的大油画,但是后来我觉得这个太累了,我们又想有一些转化,就幻化成这个作品,携带、运输、展览都比较方便。所以我是被这些作品带到西方去。

“1982—1992 无中生有的年代”,余德耀美术馆展览现场,2018,摄影:王庆

“1982—1992 无中生有的年代”,余德耀美术馆展览现场,2018,摄影:王庆

蒯乐昊:《大招贴》里面有很多,比如说有点像马王堆的出土文物,又有很多文革的符号,我不知道西方人怎么解读这个作品?因为那些文革符号对他们来讲并没有第一手的经验。

叶永青:他们觉得这就是中国,这就是中国出生的东西,这种身份性是很明确的。我在95年的时候曾经遇到过一个机会,是一个比利时最大的、也是世界上最大的演出商,他一直在找我。因为那一年,我的《大招贴》刚好在德国做展览和宣传,上了《民进周刊》。德国所有的知识分子都要看《民进周刊》,所以如果你在这个星期变成《民进周刊》的封面人物,那就意味着这个星期所有知识分子都认识你。他就是看了这个封面以后就开始到处找我。他说正在全世界演出莫扎特的歌剧《唐璜》,每到一个国家演出就会请这个国家的艺术家创作舞台布景。制作费很庞大,好像是250万马克,按照现在算起来就是好几千万人民币。我说我不会,我没有做过这个事。和我一起去的是在德国生活很多年的中国朋友张奇开,帮我做翻译,他在下面用脚踢我,说我们会做这个事,这就是我们干的。因为当时的中国艺术家都在街上画头像,他说我们都不画头像了,全部跟你干,后来我就把这个活接下来了。

更戏剧化的是,我在弗洛伦萨被一个吉卜赛小偷把这个经纪人的电话号码给偷掉了,所以这个机会就阴错阳差没有了,我找不到他。回到重庆以后,重庆的电话号码又升了一位,他也找不到我,所以我就丢失了一个成为千万富翁的机会。

蒯乐昊:我还有一个特别想问叶帅的,为什么这个劳森伯格(Robert Rauschenberg)的展览对你有这么大的触动?

叶永青:在这之前,我一直在重庆,其实是很迷惘的,有点找不到感觉。因为我当时在油画系,四川美院油画展的背后工作都是我在做,每天都做表格、登记,所以就很郁闷,自己画的一些东西也没有什么出路,唯一的希望就是回到云南,远处有一些心意相通的朋友。所有我觉得可以沟通的人都是在书信当中,有的人在上海,有的人在山东,有的人在北京,大量的人在云南。所以那个时候也写了很多不靠谱的、自己看了都会脸红的文字,展厅里有呈现,其实这完全是一个自言自语的状态。

后来的变化是有一个机会,我知道劳森伯格要到北京来。我当时对现代艺术非常感兴趣,特别渴望去看。当时到北京去看西方的展览对我们来说是很重要的事情,我就到处问人去不去看劳森伯格的展览,没有任何人想去,后来我就一个人背着双肩包上路了。包里放了当时像我的座右铭一样的一本书,赫伯特•里德(Herbert Read)的《现代绘画简史》,书都已经翻烂了,还有两个面包和一瓶水。北京冬天的阳光很硬朗,我就等着美术馆开门。

我从来没有看到过有劳森伯格气派、像明星一样的大师。他当时带了八个保镖来到中国布置展览,做他所有的作品。当时他的观念是要军队给他运输作品,他觉得军队最好的工作就是在全世界帮艺术家布置展览,如果这世界上的军队都帮艺术家工作,这个世界就是一个和平的世界。所以他当时展览的logo是一只他的宠物乌龟上面背着一个地球,在世界屋脊西藏和北京同时开展,他当时是那样一种国际主义的豪情:分享不同,世界如此亲切。但是他在中国这个展览基本上把所有的钱都花光了,所以就把保镖一个一个辞掉,最后我见到他的时候他还有两个保镖。我当时像粉丝一样去跟他交谈,这次展览就有两件他当时送给我的签名作品。

对谈现场

对谈现场

他这个展览对我的影响特别大,我好像是在这个展览上突然找到一个感觉。我当时在北京住着也不知道该怎么办,住在一个有暖气的房子里,楼道里面都是大白菜的味道,每天烧开水时冒着热气。然后突然看到劳森伯格的展览。他的展览全部都是一些现成品,生活里面随时能够捡来的,可以说叫垃圾的东西,比如说硬纸板壳、旧的轮胎、坐过的沙发、床垫,还有一些模特的架子等等。就是说坐在房间里举目从窗子里看出去的东西都是艺术,这是让我觉得有意思的地方。我回到我自己住的那个房间的时候,突然就觉得我的房间也被激活了:烧开水冒出来的热气,窗子外面放的烂白菜,以及我原来很痛恨的四川美院旁的环境……四川美院周围是火车站,发电厂的烟囱每天都在冒着滚滚的浓烟,释放巨大的热气,像雷声一样震动,这个是以前我非常讨厌的环境。在我们整个学生时代黄桷坪连马路都没有,只要下雨了就是一条烂泥河。这个每天都想逃离的环境,突然又变成艺术灵感的源泉。

蒯乐昊:我还看到一个很有意思的观点,也是查建英在《80年代访谈录》里面说的,80年代为什么有一个短暂的激情?他说一方面是文化上、思想上的松绑,另外一方面是因为当时大家的生活还是有公有制在托底的,虽然那时候大家的生活都穷,但差不多都是有保障的,是这样吗?

张献:我15岁进工厂,在工厂生活中,作为个人是不存在的,在集体中没有身份,没有等级,很贫穷,吃一样的东西,穿一样的衣服,所以就没有太多的争斗,那么怎么来玩?怎么让自己开心一点?这个是我们当时年轻人能够做的。接下来当意识到文化的冲突,周围环境的不谐和,我们也开始自己做一些不同的创作,艺术的、音乐的。我主要是写作,诗歌、小说。戏剧当时还没有做,那个时候是做电影,因为我更喜欢电影。我管理着一个图书馆,库里肖夫的《电影导演基础》这本书我特别喜欢,都翻烂了。自己没有摄影机,就画下来,用了很长时间干这个事情,非常兴奋。

70年代也有一种官方的出版物,其中翻译的几个日本电影的剧本也是我最爱的,因为这个时候就可以看剧本,根据文字想象画面,想象表演,然后觉得这个电影真是棒极了,所以这个过程中你也会创作。我最初是做这种连环画似的电影,自己创作,也写过文字的剧本。

我们今天的题目“无中生有”是一个很好的题目。对我们来说日常生活的确是这样经历过来的。以前是一个文化的废墟,是在一个红光亮的背景之下,没有个体性,没有差异性,具有很大的压迫性。我们自己在进行艺术创作的时候,实际上是无中生有,无时无刻不在填补这些东西。

对谈现场

对谈现场

蒯乐昊:我发现大家提到80年代的时候,都会不约而同地用“神话“、“虚幻”这种跟真实有距离的字眼来描述它。我看到叶帅以前写过一篇文章,提到了80年代的幻灭,写的其实是中国现代艺术大展的那次枪声,我给大家念一下:“我们一众在1989年出生,跟上父亲的列车,参加中国现代艺术大展,像那时开始在中国大地流浪的民工,背负着拆装的画框、画布、参展书和可怜的积蓄,如开赴前线的敢死队,带上了全部家当!现代艺术大展这个最后的舞台,80年代突然死亡,人们怀念热闹舞台的同时,也等待着这个大而无当的神话破产。80年代留给我们的不仅有回忆,还有一堆值得面对的问题。现在出现在市场上竞价的这些作品,有时候给人一种错误的成就感。80年代的谢幕,以一场交易结束。那戏剧性的讽刺和挫折感,恐怕今天的人们难以理解。”所以我特别想问叶帅, 80年代是转型期,有一个更现实的时代将要到来,但80年代之中的人们在那个狂喜中间没有来得及知道后面是一个这样的时代,这种挫败感你是什么时候开始有?也许两位都有?

叶永青:其实你刚才念的文字是一段活生生的经历。89年现代艺术大展酝酿了好多年,本来应该是更早的。这个展览有点像一个武林大会。差不多是80年代积累了十年的力量,但是实际上80年代当时产生了很多重要的作品,到那个时候已经有点像强弩之末。

现代艺术大展有点像是一场85运动回顾,差不多是80年代曾经第次出场过的各种高手的江湖过招和路演。北京、上海……每个不同地方来的人各自盘踞一块地方来展示这些作品,雄心勃勃,又很捉襟见肘。去参加展览时发现自己身上根本就没有钱,去北京就感觉是要去打仗一样,不知道要去多长时间,也不知道有没有住的地方,也没有什么盘缠,连运作品的钱也没有。我和张晓刚几位的办法就是把自己的作品从画上拆下来,卷成一卷,所有画框也卷起来,两个捆在一起背在身上,特别像弹棉花的民工。每个人都背着很多行囊。我记得我身上当时带了一百多块钱,刚刚要出门的时候,当时一个同事从出版社回来,给我带了80块钱的稿费,我就特别高兴,这样就有200块钱。然后就带了很多方便面,坐火车去北京。一到北京,听说这个展览交要一百块钱的参展费,一下子就傻了。这都是很真实的经历,根本不是书上写的几句这么浪漫。我们这一百块钱交出去就不知道怎么过生活了,所以每个人就开始投亲靠友,找机会赖在别人的床上就不走了。

整个现代艺术大展差不多一个月的时间,发生了在中国美术史上很多非常激荡的事件,比如说枪击、停展事件等等。一个原来艺术的展览后来就变成了各种各样的社会事件和全世界的热点,受到国际媒体的关注。也是在这个时候,我们挂在展厅里的画,开始有各种各样的面孔来接近,说你这画卖不卖?要多少钱?一个时代以一场交易结束,的确超出想象。当时收藏我们作品的人其实都是一些使馆的专员、记者啊,并不是很富裕的人,但的确代表了眼力、视野和对艺术的关爱。

对谈现场

蒯乐昊:商业社会对文化的改变,对于这个张老师有没有话要说?

张献:这是很明显的。在戏剧的领域,所有剧场、剧团都是国有的,民间是没有剧团的。所以每当老外来到这个城市,说上海这个大城市只有三个剧团人家都不能相信。那个时候在东京一个城市就有一千多个剧团,上海作为国际大都市只有三个,最后合并以后成为话剧中心只有两个团了。在改革开放的初期,他们有进行创作、进行反思,但依然在原有的意识形态框架里面,实际上不具有民众性。所以说我们作为民间的创作力量,做小剧场,有先锋性和实验性,就能赢得新的观众。早年的先锋戏剧也是非常困难,依然有国有团体里的审查压力,要承担责任,透支了私人感情。于是我们就身兼数职去做其他的工作来养活自己。慢慢的国有院团也开始转型了,市场化,当然市场化也不是那么容易。通过改革也产生了一些民间剧团,民间剧团怎么样走上商业化、产业化的模式,其实也非常为难,国营单位做不了的事情民营团体也照样做不了,这是一样的。那么就产生了我们后来的做法,进入身体剧场,舞蹈剧场、当代表演和社会装置等等,这些因素全部装进去后,就成了一种新型的、民间的、独立的表演团体,然后就出国演出,形成一种独立的表演、展览式的演出。

感谢三位嘉宾带来的精彩对谈,不仅带领大家重新回到艺术家叶永青在那个年代的创作背景之中,也拓展了我们对整个八十年代文化艺术氛围的认知,更激发了对当下文化艺术环境的思考。正如本次展览不仅是艺术家叶永青个人的青春回忆,也是对那个时代的致敬。展览“叶永青:1982-1992无中生有的年代”将于本周日闭幕,欢迎大家在最后的展期里前来观展。

原文始发于微信公众号(余德耀美术馆):insideyuz | 『叶永青: 1982-1992 无中生有的年代』即将落幕

转载文章,版权归作者所有,转载请联系作者。作者:余德耀美术馆,来源:https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1551898143&ver=1468&signature=5bEUcfWhA9Se8-QrrryC2j5YeDCSeXCNJkwhCycw1vbGLQNTNmNGHeZ4fq5hB-nyxK9tvkV3U25Cl8ERSk8p2E8nLEDJgoH7CBrz7N0nWs0fmMrAaz1sp4MdNyqEDXpf&new=1

微信扫一扫

微信扫一扫